Por Mladen Dolar, via Theoryleaks, traduzido por Daniel Alves Teixeira

Talvez não haja outra passagem na história da filosofia que tenha encontrado um delírio de interpretações e tanto escrutínio como o par de páginas em que Hegel lida com a dialética do senhor e do escravo.[1] A passagem apresenta uma cena que é ao mesmo tempo espetacular como também sobrecarregada com significados e consequências metafísicas ocultas. Muitas vezes serviu – equivocadamente, penso eu – como uma pedra de toque do empreendimento hegeliano como um todo, uma pista para seu projeto. Pode a leitura lacaniana, com essa abundância de visões conflitantes onde tudo parece ter sido dito, todas as abordagens já experimentadas, somar algo de significativamente ao delírio? Como qualquer delírio digno de seu nome deve ter um método, procederei sistematicamente em oito etapas consecutivas.

A discussão do senhor e do escravo apresenta, de maneira oblíqua, a própria versão peculiar de Hegel do cogito, do advento da autoconsciência. Seu lugar no texto é significativo: ocorre na segunda parte da Fenomenologia do Espírito, a parte intitulada “Autoconsciência”, depois da primeira parte, “Consciência”. É óbvio à primeira vista que a autoconsciência, para Hegel, não é um ponto de partida, uma rocha segura de autoconfiança clara e distinta sobre a qual construir todo o resto, mas que ela é em si mesma produzida, o resultado de um longo desenvolvimento prévio da consciência que foi levada, por um caminho tortuoso, a se tornar autoconsciente.

A consciência era definida por uma oposição, por sua relação com uma externalidade, um objeto oposto a ela, no qual ela buscava o apoio imediato de seu conhecimento, a base da certeza para alcançar a verdade. Quando esse esforço falha – nos três estágios do desaparecimento do “isto” na certeza dos sentidos, da coisa e de suas propriedades na percepção e no jogo interno das forças e das leis além da aparência no entendimento – ela é levada a um passo decisivo de alcançar a si mesma neste outro oposto a ela, numa virada auto-reflexiva onde o limite entre ela e o outro deve ser abandonado; o que parecia ser um limite externo se transforma em uma diferença interna que cai na própria consciência. Através dessa estrutura auto-reflexiva, a consciência deixa de ser consciência e acaba por ser um sujeito – pode-se conceber essa passagem, talvez de maneira mais econômica, em termos lacanianos, como a passagem da consciência como imaginária para o sujeito do simbólico, designado por Lacan como $.

Hegel sublinha em termos um tanto dramáticos a importância deste momento: nós agora entramos no “reino nativo da verdade”, “a consciência é para si mesma a verdade”, “ser-em-si e ser-para-outro são um e o mesmo”(104). O dualismo que constituía a consciência – estar presa em uma divisão interna/externa – desapareceu, todas as diferenças precedentes foram superadas. O outro parece retrospectivamente nunca ter sido outra coisa senão o próprio outro da consciência, constituído por ela, que somente falhou em se reconhecer nele.

1. Comecemos com a noção de desejo que Hegel introduz em certo momento de seu argumento (muito longo para ser desenvolvido aqui). Na auto-reprodução circular da vida, um ser vivente particular só pode se afirmar na sua descontinuidade colocando-se contra o círculo da vida: a vida opõe a si mesma contra a vida em uma relação negativa, visando a abolição da independência da vida oposta a ela. A objetividade oposta é colocada como o objeto do desejo e de sua satisfação, mas a estrutura do desejo é tal que não pode ser satisfeita por nenhum objeto em particular. Em todo objeto, ela experimenta um “não é isso”. O desejo abre uma fenda, é um vazio persistente que nenhum objeto pode preencher – um vazio que persiste na própria satisfação das necessidades, o lugar vazio da subjetividade.

Isto foi tomado como o ponto de partida por Kojève, assim como por Lacan, que foi aluno de Kojève no curso de suas famosas leituras no período de 1933-39 e que adquiriu dele – infelizmente, deve-se acrescentar – a perspectiva básica. Kojève foi particularmente responsável pela ilusão de que estamos aqui lidando com o surgimento do Homem a partir de um fundo “biológico” e, portanto, com o enfático e verdadeiro começo da Fenomenologia. Existe a suposição errônea de que este é o lugar da origem (histórica?) da autoconsciência e a chave para a interpretação do todo. O argumento de Hegel segue uma lógica inteiramente diferente, mas isso deve ser posto de lado para nosso propósito atual. A leitura lacaniana de Hegel, como veremos, embora movendo-se constantemente no terreno de Kojève, não é de modo algum exaurida por essa estrutura.

O primeiro ponto lacaniano brota da tese central de que o desejo só pode ser “satisfeito” por outro desejo. Se não há objeto que possa preencher a falta de desejo, seu único “objeto” apropriado só pode ser outra falta, uma negatividade idêntica à sua. É somente quando o desejo encontra, no campo da objetividade, outro desejo, que ele pode, reflexivamente, “vir a si mesmo” como desejo. A relação negativa com o gênero deve ser duplicada, ele deve entrar em uma relação negativa consigo mesmo e se tornar “uma dupla reflexão, duplicação da autoconsciência” (110). Daí a famosa fórmula que Lacan nunca se cansa de repetir: o desejo é o desejo do desejo, ou, na versão mais conhecida, o desejo é o desejo do outro (cf. Lacan 1966: 98, 121, 181, 268, 279, 343, 693, etc; 1991: 106 etc.). O ponto segue de Kojeve:

“Para proceder à autoconsciência, o Desejo deve se referir a um objeto não-natural, algo que ultrapassa a realidade dada. A única entidade que ultrapassa a realidade dada é o próprio Desejo. Pois o Desejo como o Desejo, antes de sua satisfação, é de fato nada além de um nada revelado, um vazio irreal. Se o Desejo é a revelação de um vazio, a presença de uma ausência de certa realidade, é essencialmente algo mais do que a coisa desejada, algo mais que uma coisa como um ser real estático e permanentemente se mantendo em sua auto-identidade.

O desejo que se relaciona com outro Desejo como Desejo criará, por sua atividade negadora e assimiladora, um Ego que difere essencialmente do “Ego” animal… A história humana é a história dos desejos desejados.” (Kojève 1979: 12-13; et passim)

Este é o tópico que Lacan retomará para realizar uma torção paradoxal: ele encontrará, na noção hegeliana de desejo (Begierde), o apoio “filosófico” da noção freudiana do querer (Wunsch). O ganho imediato é duplo: por um lado, o desejo é sempre “intersubjetivo”, a relação com o objeto desejado é sempre essencialmente mediada por outra subjetividade da qual depende por sua natureza – o desejo de um objeto é derivado do desejo do outro; por outro lado, isso lança nova luz sobre a distinção entre necessidade e desejo (que Lacan desenvolverá na famosa tríade “necessidade – demanda – desejo”) – o desejo é o que permanece insatisfeito na satisfação de necessidades, o eterno “não é isso” (particularmente saliente na histeria). Ambos os pontos combinam com duas percepções psicanalíticas básicas. A fórmula de que “o desejo é o desejo do outro” é então o ponto de intersecção de um passo particular no desenvolvimento de Hegel com a estrutura do desejo conforme descoberta pela psicanálise. — Aqui podemos ser tentados a entrar em todos os tipos de especulações hegelianas-lacanianas, mas devemos ter em mente que essa conjunção não é a última palavra de Hegel nem de Lacan sobre o sujeito.

O ponto de partida de Lacan nos anos trinta foi a percepção do estágio do espelho como constitutivo do Ego. Por meio desse dispositivo, ele tentou mostrar que a identidade do Ego – o ponto de referência da “psicologia do ego” – era algo que “vinha de fora” e era constituída por uma identificação imaginária, a identificação com uma imagem externa. Assim, Lacan transformou o Ego em um lugar de reconhecimento/irreconhecimento, de uma cegueira, em vez de constituir uma fortaleza e um remédio universal. O problema surgiu: como o desejo inconsciente (e sua relação com a linguagem) – o ponto central da descoberta psicanalítica – se relaciona com essa relação especular dual que produz o Ego? Como conceber a relação entre o sujeito do desejo e o Ego imaginário?

O modelo hegeliano oferece uma solução elegante com o mecanismo de uma identificação não-imaginária. A negatividade do desejo que só pode “se refletir” em outro desejo, implica um sujeito que não possui qualquer substância imaginária, uma vez que o desejo está essencialmente além de seus objetos e em uma pura não-identidade consigo mesmo. Se há um reconhecimento em outro desejo, não é um reconhecimento em uma imagem, mas através de algo que ultrapassa qualquer imagem ou objetificação possível.

O reconhecimento torna-se uma relação entre duas faltas, não uma relação com uma imagem ou o outro como um duplo imaginário. A identificação pelo desejo constitui um lugar do sujeito como irredutível a qualquer representação, além da representação possível. Nenhuma imagem pode preencher a falta do desejo. A imagem é assim transformada em uma espécie de “espelho negativo”, algo em que o desejo não pode se reconhecer como desejo (Borch-Jacobsen, 1991); o reconhecimento é um reconhecimento no próprio não reconhecimento. A entrada no reino da autoconsciência não é, portanto, uma auto-representação da consciência, mas de sua inerente impossibilidade, ela depende do sujeito além da imagem, além da representação, além do Ego e além da consciência.

A partir deste ponto, há apenas um pequeno passo para o insight de que a falta constitutiva do desejo coincide com a falta implicada pela estrutura significante, pela função da fala. De certo modo, este passo foi realizado por Hegel já no argumento inicial da certeza dos sentidos, e o elo entre a negatividade do desejo e a negatividade da fala em Hegel já era visto por Kojève. Há, portanto, uma linha direta que leva do Ego imaginário ao sujeito como uma falta “refletida” no desejo do outro, para, finalmente, o Outro como um lugar além dos outros, um espaço simbólico encarnado na estrutura da linguagem, a contrapartida não-imaginária do sujeito. Este Outro constitui a heteronomia do sujeito, é o Outro que “fala” no inconsciente, onde eu não consigo me reconhecer.

“Quem, então, é esse outro a quem eu estou mais ligado do que a mim mesmo, uma vez que, no coração do meu consentimento à minha própria identidade ainda é ele quem me agita? – Sua presença só pode ser entendida num segundo grau de alteridade, que já o coloca na posição de mediador entre mim e o duplo de mim mesmo, como era com minha contraparte. – Se eu disse que o inconsciente é o discurso do Outro (com um capital O), é para indicar o além em que o reconhecimento do desejo está ligado ao desejo de reconhecimento.” (Lacan 1977: 172)

Assim, há um ponto particular no argumento de Hegel que é tomado como um elo no desenvolvimento lacaniano, o elo que une o espelho, o Ego, o sujeito, a falta e o Outro. Isso esclarece muito do desenvolvimento do “jovem” Lacan. O lado problemático dessa conexão, no entanto, é o modo como a leitura de Hegel feita por Lacan foi completamente enquadrada a partir de Kojeve. Esse enquadramento é algo de que ele nunca será capaz de realmente se livrar – quando ele vir a criticar Hegel mais tarde, sempre será o Hegel de Kojève que ele irá criticar. No entanto, por uma reviravolta paradoxal, essa crítica de Hegel o aproximará muito mais da posição de Hegel do que seria possível por meio da mediação de Kojève. [2]

2. O desejo como o desejo do outro leva a um impasse insolúvel. A autoconsciência só pode emergir se for reconhecida por outra autoconsciência; uma vez que ambos os desejos são a mesma coisa – reconhecimento pelo outro – eles só podem se envolver em uma luta até a morte. A autonomia do outro deve ser tanto abolida como mantida, se for para existir um reconhecimento – sua “condição de possibilidade” ao mesmo tempo impede sua autonomia e torna a autoconsciência impossível. O golpe dirigido ao outro é um golpe dirigido para si mesmo, matar o outro também é suicídio, a vitória é a derrota, já que não pode haver reconhecimento. A autoconsciência pode arriscar sua vida e, assim, provar sua liberdade de quaisquer elos de substancialidade, mas também deve admitir que “a vida é tão essencial para ela quanto a pura autoconsciência” (115).

Esse impasse é resolvido, como é bem sabido, na relação de senhorio e escravidão: o escravo escolhe uma vida privada de autonomia, em vez de prosseguir a luta até o fim; ele está disposto a admitir a derrota e permanecer vivo. A autoconsciência e a vida dividem-se em dois sujeitos: o senhor que escolhe a autoconsciência sobre a vida e o escravo que se agarra à vida ao preço da autonomia. Se a luta é o resultado do paradoxo do desejo, então só poderia ser resolvido pelo fato de que um dos sujeitos cedeu em seu desejo (céder sur son désir), como diz a famosa fórmula lacaniana, enquanto o outro pôde ganhar legitimidade como mestre ao perseverar em seu desejo. No entanto, esta resolução implica que o senhor também não percorreu a luta até o fim: ele deixou o escravo vivo, satisfazendo-se com um reconhecimento “simbólico”. O escravo aceita a morte simbólica para manter a vida “real”, o senhor aceita a vitória simbólica em vez da aniquilação “real”. Então em um certo ponto os dois têm que desistir da luta e entrar em um contrato, um pacto, se é para haver uma solução.

“Mas precisamente porque é atraído para a função das apostas. . . a morte mostra da mesma forma o que é elidido de uma regra anterior e da regra final. Pois, no final, o perdedor não deve perecer se quiser se tornar um escravo. Em outras palavras, o pacto está em toda parte anterior à violência antes de perpetuá-la. . . “(Lacan 1977: 308)

Existe um pacto simbólico que precede a amarga luta e a regula, e esta é a única maneira de sair da situação. A inter-subjetividade da autoconsciência não está mais então confinada ao domínio do reconhecimento mútuo, ela deve ser colocada no reino do Outro como a terceira instância, como portadora do pacto simbólico. O relacionamento dual, a duplicação da autoconsciência, só pode chegar a um resultado se houver um terceiro. A estrutura da autoconsciência é tríplice: não apenas a duplicação da falta em sua dupla reflexão, mas o terceiro que reflete a dupla reflexão e lhe confere um sentido “positivo”, seu pivô central.

3. A citação acima de Lacan continua assim:

“… e o que eu chamo de simbólico domina o imaginário, que é porque alguém pode se perguntar se o assassinato é o Mestre absoluto. – Pois não é suficiente decidir com base em seus efeitos – Morte. Continua pendente de decisão qual morte, a que é trazida pela vida ou que traz a vida [celle que porte la vie on celle qui la porte]” (Lacan 1977:308)

A morte é, para Hegel, o “Senhor absoluto” (117) que apresenta o medo final do escravo quando ele se agarra à sua sobrevivência, mas por sua vez, a morte se torna uma entidade inscrita no simbólico, e não mais apenas um limite absoluto à vida, mas algo que a “suporta” ou a “carrega”. Todo senhor aparece assim como o representante do Senhor absoluto, como a metonímia do último termo que em si mesmo não ocorre. O senhor é o adiamento do Senhor absoluto, sua economia, e assim sua “presença” simbólica. O termo final define e funda a dominação, embora ele próprio esteja em falta. O senhor pode ser o senhor da vida e da morte, mas ele é o senhor apenas na medida em que deixa seus súditos vivos. A servidão é assim confinada precisamente ao reino do “entre duas mortes” aberto pelo Simbólico (em uma nota de rodapé, Lacan aqui se refere ao seu seminário A Ética da Psicanálise onde ele introduziu a noção da “segunda morte”). – Deve-se também ler a implicação em seu sentido contrário: o Simbólico é precisamente essa “morte economizadora”, a morte adiada, a economia da morte, sua repetição que agora passa a ser o portador da vida.

4. O escravo tornou-se escravo uma vez que ele era incapaz de cortar seus laços da substancialidade, por persistir na negatividade absoluta em relação à coisidade em geral e, portanto, ficou amarrado à Coisa. A Coisa como ser imediato é o que “mantém o escravo em escravidão; é a sua corrente da qual ele não pôde se libertar na luta, provando assim ser dependente.” (i 15). O mesmo vínculo que o liga ao senhor também o liga à coisidade. O senhor pode manter sua relação negativa interpondo o escravo entre ele e as coisas, o que resulta na relação dupla da autoconsciência com a coisa: o gozo (Genuß) que pertence ao senhor, e trabalho que pertence ao escravo. Trabalhar, a serviço do desejo do senhor, “a disciplina do serviço e da obediência” (119), é ele mesmo “o desejo reprimido, a fugacidade evitada” (118), um gozo diferido que, no longo processo da Bildung, vem moldar a natureza interna e externa e a dota com a forma da autoconsciência. O medo da morte como o Senhor absoluto, que o escravo experimentou, abalou toda fixidez, “todo o seu ser foi tomado de pavor. . . e tudo o que é sólido e estável foi abalado até os alicerces.” (117). O trabalho é a “realização prática e material” desse medo, a verdadeira abolição do imediatismo sólido e estável que é formado pela autoconsciência através da Bildung. O que apareceu como um poder negativo estrangeiro contra o sujeito, agora é visto como o poder negativo da própria autoconsciência.

Se até aqui parece que Lacan seguiu amplamente os passos de Hegel e os utilizou como insights particulares para seus próprios propósitos, é aqui que a leitura de Lacan se volta contra Hegel, focando em um um ponto que parece escapar de Hegel, mas que é essencial para a visão psicanalítica. A atitude do escravo pode ser vista como compartilhando a estrutura do que a psicanálise identificou como neurose obsessiva. Se o escravo se encontrasse no divã, o diagnóstico seria aparente: um obsessivo.

“De fato o sujeito obsessivo manifesta uma das atitudes que Hegel não desenvolveu na sua dialética do mestre e escravo. O escravo desistiu em face do risco da morte que lhe foi oferecida em uma luta por puro prestígio. Mas uma vez que ele sabe que ele é mortal, ele também sabe que o mestre pode morrer. Desse momento em diante ele está preparado para aceitar seu trabalho para o mestre e sua renúncia do prazer entrementes; e, na incerteza do momento em que o mestre irá morrer, ele espera” (Lacan 1977;99)

A implicação crucial é que o impasse do escravo não é, em última análise, o senhor que não o deixa respirar livremente, que impede o seu gozo e o impede de ser ele mesmo. Antes, o impasse surge da fantasia do escravo – a fantasia da morte do senhor, a fantasia do gozo do senhor – que o torna um escravo e o mantém em sua servidão. Se o senhor só é possível como um adiamento do Senhor absoluto, a morte, isto aparece, do ponto de vista do escravo, como o adiamento da morte do senhor, como espera por ela, esperando o momento em que ele finalmente será capaz de ser ele mesmo, assumindo plenamente sua subjetividade. Ele não pode matar o senhor – ele se tornou escravo em primeiro lugar porque não podia faze-lo – então ele só pode ter a esperança da morte do senhor e aguardar por ela, isto é, ele somente pode morrer enquanto permanece vivo até a morte antecipada do senhor. Se o senhor era o adiamento da morte, o escravo responde a isso economizando sua própria morte, repetindo-a, identificando-se com o senhor morto. Esta é a “morte que sustenta a vida”.

O escravo revela assim, de forma exemplar, o bloqueio interno do sujeito, mas o que parece impedir em última instância a subjetividade de coincidir com o próprio sujeito. A ilusão do sujeito é que ele se tornará completamente um sujeito com a libertação da coerção externa e da repressão. Ele falha em ver que o impedimento externo nada mais é que a positivação de seu obstáculo interno – a liberação do senhor não renderia finalmente o gozo pleno, implicaria o surgimento da verdadeira natureza de seu impasse, seu próprio limite interno, a impossibilidade de ser o sujeito.

“Essa seria a última lição da famosa dialética hegeliana do Senhor e do Escravo . .: o Senhor é, em última análise, uma invenção do Escravo, um meio para o Escravo “dar lugar ao seu desejo”, para evitar o bloqueio de seu próprio desejo, projetando sua razão na repressão externa do Senhor.” (Žižek 1990: 252)

O senhor só pode ser eficaz por meio da fantasia do escravo – enquanto que o trabalho que ele realiza, por outro lado, pode ser visto como seu sintoma. Se o senhor é uma relação simbólica – e não algo baseado na repressão externa – então a fantasia é a maneira pela qual essa relação pode ser real para o sujeito, a parte mínima da “ilusão” necessária para a dominação. Isso talvez possa ser melhor descrito como a hipótese de um “sujeito suposto gozar” – a suposição de um gozo pleno no outro, o “roubo de gozo” que apoia a renúncia ao gozo e que produz a procrastinação, o adiamento de se tornar um sujeito. O escravo é um sujeito apenas na medida em que ele não pode se tornar um, o sujeito em suspenso.

5. É aqui que a crítica de Lacan ao modelo de Hegel toma uma virada decisiva, talvez a mais importante. O escravo renuncia ao prazer ao atribuí-lo ao senhor, mas essa própria renúncia produz um gozo – um “gozo excedente” paradoxal que endossa a renúncia. O escravo pode estar esperando por algum momento de acesso ao gozo “real”, mas, nesse adiamento do gozo, ele ainda assim “goza”. Para Hegel, a oposição é entre o gozo do senhor e o trabalho do escravo, mas, para Lacan, o verdadeiro problema surge com o gozo do escravo. Este é o ponto a partir do qual ele tenta minar o argumento de Hegel:

“O trabalho a que o escravo está sujeito e o prazer que ele renuncia por medo da morte, nos dizem, será precisamente o caminho pelo qual ele alcançará a liberdade. Não pode haver sedução mais óbvia do que esta, politicamente ou psicologicamente. O gozo chega com facilidade ao escravo e deixará o trabalho em servidão.” (Lacan 1977: 308)

O escravo presume que o gozo do senhor é o que o impede de ser ele mesmo, mas o verdadeiro obstáculo acaba sendo seu próprio gozo. Essa é a fonte de seu auto-bloqueio interno e de sua servidão – ele está sujeito ao seu gozo, em ambos os sentidos da palavra.

Duas teses geralmente aceitas que fazem parte da doxa hegeliana são então colocadas em questão. Primeiro, a dialética do senhor e do escravo não leva, em última instância, ao reconhecimento mútuo. Não apenas o modelo hegeliano não oferece uma pista sobre como o reconhecimento pode ser realizado entre os senhores, mas o reconhecimento entre o senhor e o escravo também é frustrado pelos pressupostos iniciais. No início, o senhor é reconhecido apenas por alguém que não é digno de reconhecê-lo, mas também na perspectiva do resultado, o escravo pode muito bem apresentar a verdade do senhor e “emancipar-se” pelo seu trabalho, mas sua liberdade e autonomia permanecem enquadrada por sua servidão, sem o reconhecimento voluntário do senhor. O reconhecimento livre e mútuo não pode ser alcançado somente com base na dialética do senhor e do escravo.

Em segundo lugar, é verdade que, para Hegel, o momento da verdade dialética (e mesmo histórica) pertence ao escravo, que é o verdadeiro sujeito do processo; mas sua emancipação não pode ser alcançada através do trabalho. Alguns intérpretes marxistas viram o modelo hegeliano como uma pré-configuração da luta de classes e a perspectiva da vitória final do proletariado. À primeira vista, pode parecer que o desenvolvimento de Hegel exige diretamente uma sequência marxista. No entanto, o ponto de vista de Hegel é o exato oposto: se, na perspectiva marxista, o processo de trabalho é o ponto de partida para explicar as relações sociais, a dominação e a ideologia como a consciência que a acompanha, se tanto a dominação quanto a ideologia só aparecem em certo ponto do desenvolvimento do trabalho (com a divisão do trabalho etc.), então, para Hegel, por outro lado, o trabalho é o resultado e a consequência de um certo impasse intersubjetivo – a dominação e a ideologia têm de preceder o processo de trabalho. O trabalho só pode começar se um sujeito já assumiu a posição de um escravo e aceitou a servidão. O trabalho é para Hegel “alienado” por sua própria natureza, e para suplantar essa alienação inicial, o trabalho em si mesmo não é suficiente. Como trabalho, ela é essencialmente enquadrada pela dominação, e o laço que liga o escravo se materializa, para Lacan, no momento do mais-gozar. A estrutura do trabalho não é em última análise o quadro no qual a emancipação da autoconsciência pode ser concebida.

Quando Lacan luta contra a perigosa ilusão de que o trabalho poderia ser o caminho da realização da liberdade do escravo, ele tenta circunscrever o ponto que ilude Hegel e transformá-lo em uma base para sua crítica. No entanto, pode-se defender Hegel nesse ponto: para ele, o trabalho não é o caminho para a emancipação e o reconhecimento mútuo. É por isso que a segunda parte do capítulo sobre a autoconsciência, numa inversão dialética, abandona a noção de trabalho em favor do “trabalho do conceito” (die Arbeit des Begriffes). O trabalho é confinado a finitude, ou melhor, ao “mau infinito”, ele só pode eternamente modelar a objetividade e dar-lhe a forma de autoconsciência, eternamente reproduzindo a divisão sujeito/objeto ao mesmo tempo em que tenta suplantá-la; só o pensamento é capaz do verdadeiro infinito, a relação negativa absoluta com a objetividade e a afirmação da autonomia, de modo que a figura seguinte na Fenomenologia, a do estoicismo, começa com a autonomia no domínio do pensamento que pode ser alcançado “seja no trono ou nas correntes”(121). Pode-se dizer que o verdadeiro oponente de Lacan é a construção histórico-mundial de Kojève.

Então, onde está realmente a diferença entre o modelo de Hegel e o relato crítico que Lacan faz dele? Em um certo sentido, Hegel concordaria plenamente que o senhor é a personificação do auto-bloqueio do escravo e que seu status como sujeito depende de sua falta de transparência para com ele mesmo. Mas Hegel coloca a natureza desse auto-bloqueio no duplo vínculo com o senhor e com a coisa, ao passo que, para Lacan, seu vínculo é o objeto do mais-gozar, um objeto que emerge como excedente e não pode ser uma parte da objetividade. Pode-se moldar infinitamente a objetividade através do trabalho, mas há um objeto que permanece irredutivelmente heterogêneo no centro desse processo. O modelo de Hegel em si, para Lacan, implica um tipo diferente de objeto que elude Hegel.

Para o “jovem” Lacan, o elemento essencial dessa dialética era a intersubjetividade que implicava o Outro como sua pressuposição (poderíamos dizer como sua “condição transcendental”). Mas gradualmente, o foco mudou – ele se centralizou no objeto heterogêneo, um excedente não-simbólico e não-simbolizável que elude tanto o sujeito quanto o Outro e, ao mesmo tempo, os mantém juntos. O quadro simbólico é agora em si mesmo emoldurado pela relação com o objeto. Lacan havia identificado primeiro esse momento na análise da posição de Sócrates no seminário Le transfert (A Transferência 1959/60), mas essa nova perspectiva exigia também uma leitura diferente do modelo hegeliano. No seminário L’Envers de la psychanalyse (O avesso da psicanálise de 1969/70) essa nova abordagem será a base da famosa “teoria dos quatro discursos”.

6. O resultado do desenvolvimento da consciência, a primeira parte da Fenomenologia, foi a noção do sujeito, como oposto à consciência – o sujeito que se pode designar pelo matema lacaniano $. Com a passagem para a autoconsciência, esse sujeito teve que ser redobrado, a lógica do desejo foi introduzida como consequência da natureza dessubstancializada desse sujeito, produzindo a relação entre duas faltas. A luta resultante entre a vida e a morte não poderia produzir um reconhecimento ou uma mutualidade, mas uma assimetria irredutível dos dois sujeitos – a luta somente poderia ser resolvida no quadro do simbólico, com o estatuto essencialmente diferente dos dois sujeitos e sua assimetria inscrita na estrutura simbólica.

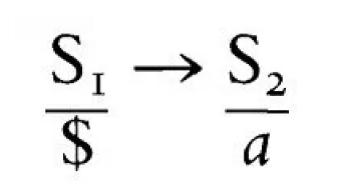

Este é o ponto de partida do conceito de Lacan do “discurso do Mestre”. O pacto entre o senhor e o escravo os reduz a uma representação simbólica, e o tour de force lacaniano é a percepção de que seus respectivos papéis simbólicos poderiam ser feitos para coincidir com uma propriedade básica da estrutura simbólica, a cadeia significante, face a assimetria elementar de S1 e S2 como a díade significante mínima. – Como vimos, o sujeito é sujeito pela impossibilidade de sua representação, por ser irrepresentável, já que seu lugar não é mais que uma falta. Se ele no entanto vem a ser representado – e essa é a definição lacaniana do significante, “aquilo que representa o sujeito para outro significante” – é apenas de maneira inadequada, mas essa inadequação é o sujeito. A própria inadequação da representação é o que o constitui e o mantém como irredutível à representação e também o que gera a progressão da cadeia significante.

O senhor pode ser efetivo como o senhor apenas na medida em que está ligado a um significante-mestre, o signifiant-maitre, o significante sem um significado que Lacan designa com S1. Ele obtém seu status e autoridade especiais sendo o “representante” desse “mestre absoluto”, o termo final ausente da cadeia significante de dominação, embora seja em si mesmo desprovido de significado. É esse signo sem sentido, sem fundamento, “vazio”, que institui o Mestre. [3] Como significante, ele é Um, excepcional e incomparável. Por outro lado, o escravo passa a ser representado por S2 como a condensação do resto da cadeia significante. Ele contém por natureza uma multiplicidade, em oposição ao Um, e é o portador da significação e do saber. No lugar do escravo, pode haver uma multidão de “sujeitos” em relação à Unicidade do Senhor, e o escravo é aquele que tem que possuir o saber, pelo menos o saber-fazer para transformar a objetividade através do trabalho, enquanto o senhor não precisa saber de nada – sua autoridade não é uma autoridade baseada no saber. O S1 é um elemento implícito na cadeia do saber, mas também algo que não pode ser reflexivamente apropriado por ela – como a condição interno do saber, ele escapa ao saber.

O sujeito, $, é assim “solidificado” e representado pela relação S1 -> S2. Este é o pacto que une o senhor e o escravo em sua forma mínima. S2, o lugar do escravo, é enquadrado, por um lado, por sua relação com S1 e, por outro, pelo gozo que emerge como excedente e que dá “substância” à cadeia de dominação. Existe, do lado do escravo, a tensão essencial entre saber e gozo:

“. . . no modelo hegeliano, não havia quatro termos, mas no início apenas o senhor e o escravo. Eu designo o escravo por S2, mas ele também pode ser identificado aqui com o momento do gozo ao qual ele, primeiro, não queria renunciar e que, segundo, no entanto segundo, ele o queria, já que o substituiu pelo trabalho que não é o seu equivalente.” (Lacan 1991: 198)

O escravo tentou segurar-se no gozo agarrando-se à vida, mas ele foi forçado a renunciar a ele se quisesse sobreviver – e assim obter ao contrário o excedente paradoxal do mais-gozar. O senhor, por outro lado, estava disposto a apostar seu gozo e seu apego à vida, mas ele sobreviveu à sua própria morte, ele pôde capitalizar o risco mortal no pacto simbólico que assegurou sua posição privilegiada. Mas se ele ganhou uma legitimidade inicial por “não ceder ao seu desejo”, ele estava, no entanto, disposto a fazê-lo no segundo estágio: seu gozo se transformou em mero prazer, o sentimento obtuso e “imaculado de si” (118), satisfação passageira. O prazer é precisamente “ceder ao seu desejo” e então não pode haver mais dialética do lado do senhor. Ele é, em última análise, “o mestre castrado” (Lacan 1991: 115).

Lacan agora critica Hegel de um outro ângulo: a progressão da Fenomenologia em direção ao saber absoluto é supostamente uma forma do saber livrar-se de seu entrelaçamento com o gozo, esse elemento heterogêneo espreitando por trás do saber. O saber absoluto seria “a aniquilação do que motiva a função do saber – sua dialética com o gozo. O saber absoluto seria a abolição deste momento.” (Lacan 1991: 38). O triunfo final do saber significaria a abolição final de seu objeto interno em uma auto-transparência. Hegel é elogiado como “o mais sublime de todos os histéricos” (ibid.) na medida em que o processo dialético é baseado em um saber que não se sabe e só pode progredir por constante “histerização”, nunca conseguindo atingir seus próprios fundamentos. No entanto, de acordo com Lacan, Hegel desiste da posição histérica através da ilusão de uma abolição bem-sucedida do objeto no saber absoluto.

Em toda a sua obra, Lacan vê o saber absoluto como o maior pecado de Hegel. Nesse ponto, ele permanece firmemente no quadro da leitura tradicional, que se tornou um lugar comum. O fechamento absoluto último é visto como a maior falha que permeia tudo em Hegel e é considerado um motivo suficiente para sua rejeição indiscriminada (particularmente nesses tempos pós-modernos, quando a abertura – se libertando de “grandes narrativas” e do terror da universalidade – é considerada uma grande bênção). No entanto, Lacan produziu sua própria versão do saber absoluto de uma maneira muito diferente; sem referência a Hegel, ele chegou ao mesmo ponto estrutural. A questão do fim da análise apresenta um problema análogo: um processo aparentemente interminável de “(auto)reformulação do eu”, um “trabalho através” e uma “progressão do saber” que, no entanto, chega a um fechamento. Ele tentou entender isso como o momento do passe, que coincide com a “destituição subjetiva”, uma “queda” do objeto, “superando a fantasia fundamental”. Em suma, la passe é a versão lacaniana do saber absoluto que pode retroativamente lançar uma luz inteiramente diferente sobre o momento final hegeliano. – Mas isso exigiria uma longa elaboração que excede em muito o objetivo do presente artigo.

Na leitura revisada da dialética do senhor e do escravo (Lacan, 1991), os quatro elementos básicos da álgebra lacaniana se encaixam. Sua ambição – como a da antiga cosmologia – era reduzir “o universo” a apenas quatro elementos, que, com base nesse modelo, também ganham uma conexão interior firme e formam a estrutura básica do “discurso do Mestre”, a forma mais elementar de discurso. Pode-se escrever sua sequência lógica desta maneira: $ -> S1 -> S2 -> a. Lacan deu a essa sequência outra reviravolta com a fórmula bem conhecida:

A sequência linear é deslocada por uma dupla divisão: para simplificar, o lado esquerdo representa o senhor (S1 / $), o lado direito o escravo (S2 / a) a metade superior é a parte manifesta, a metade inferior a parte oculta, sua fonte escondida e o seu produto. O agente do discurso é o senhor representado pelo “significante mestre”; seu outro, o destinatário, é o escravo representado por S2, o significante do saber. Sua fonte oculta ou o ponto de partida do discurso, que é também o lugar de sua verdade, é o vazio de $, o lugar vazio do sujeito. Seu produto é o mais-gozar, anotado por Lacan como o objeto a. Na dupla manifesta S1 -> S2, as oposições Um/múltiplo, poder/saber e não-sentido/sentido coincidem no mesmo gesto. A seta indica que a relação se desenvolve apenas em uma direção, sua retroatividade, sua “determinação reflexiva” deve permanecer oculta para que a dominação funcione. [4]

No lado esquerdo, temos $ e S1. S1 é o primeiro significante “sem sentido” que incorpora e fixa o vazio de $, ou melhor, ao fixá-lo o produz retroativamente (já que é uma ilusão que nós “sempre fomos” sujeitos antes da fixação no significante – a pré-condição da subjetividade é a “alienação” no significante). À direita, temos o conhecimento e o objeto oculto (de gozo) que posicionam o escravo. Esses quatro elementos são suficientes para definir e logicamente encontrar de forma mínima a estrutura do discurso (os outros três discursos são apenas transformações, por rotação, desse básico).

Pode-se objetar que essa solução, por mais elegante e econômica que seja, opera com conceitos que não ocorrem no texto de Hegel. Em particular, Hegel nunca fala, nesta passagem, do saber ou do gozo do escravo. Ainda assim, é possível argumentar que Lacan aponta para os momentos que estão inseridos na lógica do desenvolvimento de Hegel, se o colocarmos em perspectiva.

Em seu domínio da Coisa, o escravo deve adquirir um saber no sentido do saber-fazer, um saber completamente prático, “técnico” – isto é, um saber que ainda não possui a dignidade da Noção Hegeliana. O saber pode chegar a si mesmo e tornar-se autoconsciente apenas se desvinculando dessa constelação prático-técnica – o escravo terá que se transformar em filósofo, e é precisamente isso que acontece no estágio seguinte, com a passagem ao estoicismo. Este é também um ponto que Lacan nunca se cansa de repetir: a filosofia surgiu por um ato de “expropriação do saber”, o conhecimento “técnico” do escravo é apreendido, “confiscado” pelo senhor e desembaraçado de seu lugar de origem para o reino da “teoria pura”; o saber-fazer se transforma em episteme (Lacan 1991: 21, 22, 91, 173-74, etc.)[5] Lacan chama de saber algo que para Hegel continua um conhecimento irrefletido, um conhecimento “em si” que ainda não merece esse nome.

O momento de (mais) gozar apresenta um problema mais difícil. Lacan oferece um novo conceito que é correlato ao surgimento do sujeito autoconsciente e incorpora sua “barra” – um conceito que está na base da formação do sintoma e da fantasia, mecanismos psicanalíticos mais complexos de compreensão do “sujeito barrado”. É este o momento que “constitutivamente” elude Hegel, embora constantemente assombre sua dialética? A visão psicanalítica sobre esse ponto é então irreconciliavelmente oposta a Hegel? – Posso aqui apenas sugerir mais duas figuras no desenvolvimento subsequente onde Hegel chega surpreendentemente perto do ponto de Lacan.

Primeiro, no final do capítulo sobre a autoconsciência, no resultado da seção sobre a “consciência infeliz”, o sujeito chega a um ponto em que ele tem que se tratar como uma coisa (“Ele tem a certeza de ter realmente despojado si mesmo do seu ‘1’, e de ter transformado sua autoconsciência imediata em uma Coisa…”(137) Ele tem que renunciar a todas as suas posses mundanas, seu gozo, seus laços, sua autonomia, seu “eu”. Nessa redução universal da subjetividade, a única parte da qual ele não pode desistir, apesar de todos os árduos esforços, é essa Coisa que é ele mesmo – a Coisa interna que permanece após a redução universal de toda positividade. É aqui que o objeto paradoxal do mais gozar surge em sua forma pura – o objeto “dentro” da subjetividade que é tanto sua condição quanto seu obstáculo.

No entanto, é aqui que finalmente o sujeito da autoconsciência surge por excelência.

Segundo, uma redução universal é a pré-condição do sujeito universal da razão e forma a passagem para o próximo estágio (Razão). Mas no final da primeira parte da Razão, “Razão observadora”, o objeto heterogêneo ressurge na forma do crânio, aquela coisa morta sem sentido que é, no entanto, o (único possível) equivalente do sujeito. “O ser do Espírito é um osso” (208) – esse julgamento infinito produz um limite de pensamento, o limite do Simbólico, um objeto heterogêneo impensável, [6] e talvez detenha a chave para o Espírito em sua forma mínima. – Ambos os pontos exigiriam muito mais elaboração. As sugestões devem bastar como sinal de que Hegel é muito mais lacaniano do que Lacan supõe, e também que Lacan é muito mais hegeliano do que ele sabe.

A leitura do senhor e escravo de Lacan finalmente nos leva a um ponto essencial. O entendimento usual diz que o domínio da consciência é definido por sua relação com a objetividade a ela oposta e na qual ela busca sua verdade, enquanto a autoconsciência “se volta para si mesma” ao se relacionar com ela mesma em seu outro. Mas nós vimos que a autoconsciência gira constantemente em torno do obstáculo que impede sua conclusão como autoconsciência e que em última análise coincide com essa impossibilidade de se tornar autoconsciente. No domínio da consciência parecia que o objeto como o outro oposto impedia a realização da autoconsciência, mas talvez devêssemos transformar inteiramente a perspectiva: é apenas ao incluir a objetividade na auto-referencialidade que o objeto “real” emerge. Uma vez liberta da objetividade, a autoconsciência fica presa ao seu próprio objeto interno. A abolição auto-reflexiva da objetividade produz o objeto – no sentido lacaniano. A divisão entre consciência e objetividade é substituída pela divisão interna entre o sujeito da autoconsciência e o objeto – como objeto a.

7. Karen Gloy (1985) tentou classificar as várias interpretações do senhor e do escravo. Ela propôs uma simples linha divisória simples entre duas categorias, a material e as interpretações formais. As materiais são aqueles que tentam reduzi-la a um elemento de conteúdo, uma constelação histórica, sociológica ou psicológica – a entrada em uma forma elementar do social e do político, o mito fundador da sociedade, o começo da Antiguidade, a proto-forma das relações econômicas e jurídicas etc. (conforme diversas tentativas de Kojève, Fetscher, Ottmann, Janke, Kelly, alguns marxistas e muitos outros). Os formais desconsideram esse pano de fundo histórico e social ou o reduzem a uma mera ilustração, focalizando ao contrário na progressão formal e lógica das categorias, o advento da autorreferencialidade e da reflexividade e a dedução da subjetividade implícita na estrutura lógica (conforme Gadamer, Becker, Heinrichs, Labarriere e alguns outros).

Se tomarmos essa divisão grosseira como uma diretriz simples, onde devemos colocar a interpretação lacaniana? Minha tese seria ocupar um lugar precisamente na interseção das duas categorias. Ela gira em torno da questão de como uma estrutura formal, reduzida a S1 -> S2 e $ como sua implicação retroativa, produz um elemento “material” heterogêneo, isolado como o objeto a, o elemento que acrescenta o momento de gozo como aquele que está em jogo na estrutura formal, seu núcleo e seu “motor”, porém irredutível a ela. Ele não é o objeto do trabalho e de modelagem da objetividade – esse objeto pode sempre ser reduzido à estrutura, ou seja, sua heterogeneidade pode ser abolida pela forma da autoconsciência; ele é o excedente, o remanescente desta operação, uma materialidade reduzida à sua forma mínima, antes de qualquer conteúdo positivo. As interpretações formais tentam se livrar desse elemento em favor da “pureza” da estrutura lógica, enquanto que as materiais se precipitam em reduzir a materialidade a um significado positivo particular. A leitura lacaniana tem a vantagem de aderir à estrutura formal (o que Hegel chamou de “a lógica por trás da consciência”), mostrando ao mesmo tempo que o problema que está no núcleo da Fenomenologia, a fonte oculta da “experiência da consciência”, que a empurra para frente e constitui sua tensão interna, reside na relação da estrutura lógica com o objeto.

8. Uma última questão permanece: que status se deve atribuir a esta estória de senhor e escravo? Será que esta amarga luta aconteceu em algum momento hipotético do nascimento da história? Ou é apenas uma fantasia teórica?

Em seu argumento, Hegel nunca dá qualquer fundamento para a suposição de que ele está descrevendo algum evento real (pré) histórico. No entanto, é um “cenário” que tem efeitos e consequências “reais” e tangíveis, um guia teórico para a dominação, o reconhecimento, a autoconsciência e o processo de trabalho. Simplificando um pouco, pode-se dizer que é um “evento” que nunca aconteceu, mas algo que “sempre já” aconteceu, não uma gênese histórica da Humanidade, mas algo “sempre já” pressuposto em qualquer relato da subjetividade.

É bem sabido que a estória de Hegel teve muitos precursores na história anterior do Iluminismo. Pode-se dizer que o gesto básico do Iluminismo foi uma tentativa de reduzir a subjetividade ao seu núcleo mínimo, seu “grau zero” e reconstruir tudo a partir daí, de acordo com as regras da Razão. Pode-se seguir esse processo de várias maneiras com o cogito de Descartes, a tabula rasa de Locke, a preocupação iluminista com o cego como um “sujeito não-imaginário”, a famosa estátua de Condillac, Emile de Rousseau, o mito de le bon sauvage anterior à entrada na cultura, etc. O resultado crucial deste esforço, para resumir, foi a redução dos temas tradicionais da alma, da individualidade, da consciência etc., e a emergência, pela primeira vez na história do pensamento, do conceito de sujeito, como uma instância irredutível à qualquer desses casos. A mesma preocupação geral também levou à tentativa de isolar a forma mínima da sociedade, frequentemente encontrada na célula de dois indivíduos, um grau zero do social a partir do qual reconstruir as atuais estruturas sociais corruptas. O senhor e escravo de Hegel têm seus predecessores em Hobbes, Leibniz, Montesquieu, Rousseau, Hume, os “Robinsonades”, etc.

Mas existe uma diferença essencial que separa Hegel deste pano de fundo do Iluminismo. Ele não tenta oferecer um elo perdido entre a natureza e a cultura ou traduzir sua reconstrução teórica em uma narração mítica de origens, uma lenda da antropogênese. Sua única ambição é a reconstrução retroativa das pressuposições; o tempo da Fenomenologia corre para trás, por meio de um “sempre já” – a consciência é “sempre já” autoconsciência, que por sua vez é “sempre já” Razão, Espírito, etc. A origem mítica está sempre em falta, o fim só pode se referir ao começo, embora necessariamente um início deslocado – o mito de uma origem é uma ilusão de ótica. O cenário do senhor e escravo como uma reconstrução retroativa aponta para algo “sempre já” passado, mas um passado que nunca esteve presente. Esse passado está inscrito nas tensões inerentes à estrutura atual que a pressionam em novas transformações.

O melhor contraponto a esse status paradoxal talvez possa ser encontrado não nas narrativas iluministas, mas no “mito científico” de Freud sobre a horda primitiva e seu Pai primitivo – novamente uma história que nunca aconteceu, mas que precisa ser pressuposta e reconstruída por seus próprios efeitos tangíveis. Ambas as histórias compartilham ambições comuns: dar conta do laço social mínimo, o advento da dominação, o surgimento da Lei, a renúncia ao gozo, a “origem” do processo da Bildung. Mas a história de Freud é a inversão direta de Hegel: o estado “natural” hipotético é o estado de dominação “máxima”, o Pai primitivo tem todo o poder em suas mãos, sendo o mestre sobre a vida e a morte e tendo acesso exclusivo ao gozo. O problema não é o surgimento do Senhor, isso é tomado como um “fato natural” (baseado, por exemplo, na força superior), não o primeiro passo da cultura. O hipotético “começo da história” é o assassinato desse “Senhor absoluto” e o resultado em que ele “se torna mais poderoso morto do que vivo”, transformado na força invisível da Lei que impede os sujeitos de gozar. Os “escravos” não procrastinam e esperam a morte do senhor, eles se tornam sujeitos por uma ação decisiva, eles agem para ganhar sua parcela de gozo inabalável – mas esta ação confronta-os com seu impasse interno, sua ”satisfação” se torna o seu obstáculo. A autoridade simbólica só pode ser um adiamento e um substituto para a autoridade ausente do “Senhor absoluto”, o gozo impossível do Pai primordial se transforma na injunção do Superego (que Lacan aponta como o imperativo “Goza!”) que irá perpetuamente assombrar a ordem simbólica, confinando os sujeitos ao substituto elusivo do “mais-gozar”.

As duas histórias começam em fins opostos, mas, num exame mais minucioso, elas apontam na mesma direção – a da subjetividade “barrada internamente”, do gozo impossível, das formações de sintoma e fantasia – elas se implicam e se endossam mutuamente. A versão de Freud pode ser lida como a continuação de Hegel (o que acontece depois da morte do senhor?), ou o contrário, Hegel pode ser visto como continuando Freud: como a dominação pode ser feita entre sujeitos estruturalmente iguais com aspirações iguais, depois da morte do próprio Senhor-Morte absoluto. Pois o senhor de Hegel só pode ser um substituto para o Senhor absoluto, o limite impossível do Real.

Talvez o relato do senhor e escravo de Lacan seja em última instância uma tentativa de conciliar as duas histórias, de ler Hegel com Freud, por assim dizer, e demonstrar, nesse confronto, a parte que escapou a Hegel e que o separa irremediavelmente da psicanálise. Mas talvez Hegel finalmente não apareça como um oponente, mas como o mais poderoso aliado. Ao final, ele era o melhor aluno de Lacan.

[1] O artigo apresenta uma versão condensada de uma parte de uma extensa leitura lacaniana da Fenomenologia do Espírito de Hegel. A condensação – devido às limitações do espaço – é responsável pelo estilo bastante esquemático e denso, bem como pela omissão de numerosas referências, citações e exemplos. O texto inteiro aparecerá em 1993 em alemão (com editores da Turia & Kant em Viena) e esperançosamente em alguma data futura também em inglês. – As referências de página sem outras qualificações referem-se à versão de Phenomenology de A. V. Miller (1977).

[2] Kojève permaneceu para Lacan a figura de um Mestre. A anedota diz que quando Kojève morreu, com um senso inconfundível para o tempo histórico, durante a revolução de maio de 1968, Lacan correu para sua casa para obter a cópia pessoal da Fenomenologia anotada por Kojève – Se Kojève era uma figura transferencial para Lacan, deve-se ter em mente a natureza da transferência: o saber produzido por ela não está relacionado ao conhecimento do “sujeito suposto saber”, embora o saber só possa ser produzido por essa ilusão necessária.

[3] “Fazer com que as pessoas trabalhem é ainda mais cansativo do que trabalhar, se alguém realmente tivesse que fazer isso. O Mestre nunca faz isso. Ele dá um sinal, o significante-mestre, e todo mundo começa a correr.”(Lacan 1991: 202-3). Pode-se ver uma consequente realização hegeliana disso na função do monarca, representada unicamente por sua assinatura, pontuando o “i”. Cf. Žižek 1991: 81-86, 267-70.

[4] Veja a famosa observação sobre determinações reflexivas de Marx: “Um homem é um rei porque outros homens estão na relação de sujeito com ele. Eles, pelo contrário, imaginam que são sujeitos porque ele é o rei.”(MEW 23: 72).

[5] A ligação com o gozo parece ter sido cortada aqui, dada a atitude “teórica” da razão observadora; mas no próximo passo, na “razão ativa”, na seção “Prazer e necessidade”, o sujeito tem precisamente que se tornar uma coisa para unir o gozo que a teoria não pode produzir, para agarrar o objeto impossível do gozo em sua ação.

2 comentários em “O Senhor e Escravo no sofá”

” a identificação com uma imagem externa”

E se a pessoa for cega??

Eu acho que tudo isso é pura falação sem sentido.

Duvido voce explicar qualquer uma dessas coisas de maneira clara

Houve uma época em que me sentia atraída por esse falatório mistico.

Mas hoje acho que é uma forma de enganar as pessoas em acreditarem que existe uma revelação religiosa por detrás dessa bobagem