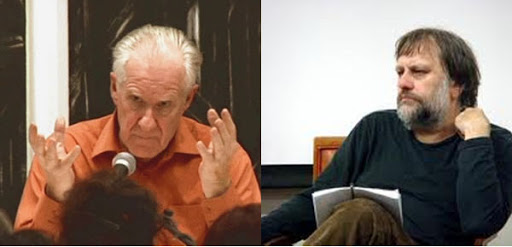

Por Alain Badiou e Slavoj Žižek

via Filosofía y actualidad: el debate, versão em espanhol do original alemão Philosophie und Aktualitat. Ein Streitgespräch, traduzido por Thales Fonseca.

Alain Badiou: Antes de começar a discussão gostaria de fazer um esclarecimento. Quando me ocorreu criticar Kant, o fiz como uma crítica disso que você denomina “neokantismo”, um tipo de kantismo acadêmico que nos últimos dez ou quinze anos adquiriu, de certo modo, o status de filosofia oficial. No que se refere a Kant é possível articular, acredito eu, duas de suas observações. Em primeiro lugar, a filosofia tem que entender que no que tange às verdades e aos problemas novos há algo que não pode reduzir-se a uma representação acabada da natureza humana. Em minha opinião, isso é de suma importância: o objeto da filosofia encerra algo inumano. Conhecemos muitos nomes para isso: durante muito tempo, “Deus”, o “inteligível”, o “absoluto” etc. denominaram aquilo que excede a natureza humana. Os nomes podem modificar-se, as ideias podem modificar-se, porém acredito que sempre haverá algo que não pode reduzir-se ao humano; sempre será algo inumano aquilo do que se ocupa a filosofia. Foucault assinala desde muito cedo que “homem” é um tipo de construção teórica que tem uma história, que podemos ver quando ela se inicia – e conclui: também chegará o momento em que veremos que ela termina[2]. Na França, isso é denominado “anti-humanismo teórico”, e não representa somente a posição de Foucault, mas também a de Althusser e de muitos outros. Essa é a minha primeira observação. Diz-se: “Saber se há ou não formas de modificar de maneira radical aquilo que denominamos ‘natureza humana’: esse é o verdadeiro problema”, desse modo se formula uma interrogação tão profunda como natural. “Homem” designa uma construção histórica e ideológica. E não há razão de peso para que a filosofia conserve eternamente essa construção. Creio eu que desde Platão a filosofia se confronta com o inumano e é daí que ela tira a sua própria vocação. Cada vez que a filosofia se esconde atrás da natureza humana, tal como esta se conformou no processo histórico, ela escolhe um lado, e inclusive deixa de lado. Deixa de lado porque não faz outra coisa que resguardar, propagar e cimentar o modelo estabelecido da natureza humana. Em segundo lugar: em minha opinião, cabe vincular com esta reflexão, sua observação de que em Kant está o tema da singularidade universal. Você tem absoluta razão, porque em todos os filósofos se encontra o tema da participação direta da singularidade na universalidade sem passar pelas particularidades, culturas, nacionalidades, diferenças sexuais, etc. Para todo grande filósofo, há um vínculo direto entre a singularidade do pensamento e sua universalidade. Hoje se afirma em todos os lugares que as particularidades são importantes e fundamentais, assim como o respeito a elas. Compartilho de sua opinião: é preciso lutar contra essa melodia reacionária sobre as particularidades culturais, porém devemos acrescentar que o vínculo direto entre a singularidade e a universalidade pressupõe que esta última encerra algo inumano. Se a universalidade é reduzida a um fato humano corrente, então é preciso abandonar tal posição. E creio que em Kant esse tipo de relação direta entre singularidade e universalidade se apresenta quando ele define o humano através de algo que supera a natureza humana. A grandeza de Kant não está de modo algum em ter formulado uma teoria dos limites da razão, uma teoria dos limites humanos da razão. Ainda que esse aspecto esteja em Kant, hoje já não parte dele nenhum impulso. A grandeza de Kant está em ter vinculado a representação de um limite da razão com a representação contrária de uma natureza humana que se supera a si mesma, antes de tudo, no infinito da razão prática. Creio, portanto – e com isso concluo –, que no problema do compromisso filosófico subjaz um tipo de relação entre o finito e o infinito. Está o homem condenado ao finito, encerrado no finito que denominamos “humanidade”, a humanidade como humanidade finita? Ou somos adequados para o infinito, quer dizer, adequados para o inumano ao qual está ligada a filosofia? Essa é a verdadeira pergunta. E por isso digo também que suas observações podem relacionar-se: aquela sobre o vínculo entre a universalidade e a singularidade, e aquela sobre a necessidade de deixar para trás o humanismo.

Peço desculpas, mas aqui estou novamente de acordo com meu amigo Slavoj Žižek.

Slavoj Žižek: Lamento, mas também estou de acordo contigo. Em uma passagem muito bela de As lutas de classe na França, Marx explica a dinâmica política do ano de 1848: as duas frações realistas, os legitimistas [Borbones] e os Orleanistas, se uniram para formar o republicano “Partido da Ordem” (Partí de l’Ordre). Marx diz que só se pode ser realista caso se reconheça o reino anônimo da República. Nesse sentido, estou totalmente de acordo contigo: o humano como tal se manifesta unicamente no inumano; o inumano é o único caminho para ser humano de maneira imediata em um sentido universal. Como eu represento isso? Aqui, gostaria de me voltar a Kant, pois creio que ele nos dá a ferramenta conceitual para refletir a respeito – com uma diferenciação filosófica aparentemente secundária, mas que, em minha opinião, é central para entendê-lo. Em Crítica da Razão Pura ele desenvolve a diferenciação entre um juízo negativo e um juízo infinito. Para dizer de maneira simples: o “juizo negativo” é um juízo que nega ao sujeito um predicado, enquanto que o que Kant denomina “juizo infinito” é o que atribui ao sujeito um predicado que o nega. Há um juízo negativo quando se diz, por exemplo: “A alma não é mortal”. O juízo infinito seria: “A alma é imortal”. E o que se segue disso? A esse respeito, pode servir de ilustração os romances de terror, se me permitem citar Stephen King, meu cavalo de batalha para todas as ocasiões. Conhecemos o conceito de não-morto, porém, o que significa realmente? Morto significa morto, e se alguém não está morto, então, simplesmente vive. No entanto, se dizemos que alguém está não-morto, como de costume na literatura de terror, isso não significa, todavia, que vive; está morto, porém não no sentido corrente: é a morte viva. Vemos que aqui se abre outro reino, e minha ideia é que este não-morto é o sujeito kantiano transcendental. Exatamente nesse sentido é inumano; inumano não no sentido do animal, mas como dimensão excessiva do próprio humano. Visto dessa forma, há algo único no que Kant denomina de “dimensão do transcendental”. Há alguns dias um amigo que sabe como sou aficionado por curiosidades me escreveu de Tóquio, dizendo que no Japão pode-se agora comprar, por 85 dólares, telefones que funcionam de uma maneira muito particular: pode-se escutar claramente a voz de quem chama, porém não há mais som. Basta ajustar uma pequena placa na calota craniana para receber a vibração da voz do outro diretamente no ouvido médio. Portanto, pode-se ouvir o outro, porém a boa compreensão é alcançada quando alguém tampa seus ouvidos. Estamos aqui frente à exceção, frente a uma percepção sensorial direta que escapa aos meios sensoriais. E para dar um passo além, eu gostaria de dizer que conhecemos esses curiosos experimentos, relacionados com a investigação do cérebro, que se baseiam na ideia de que é possível provocar um sentimento – por exemplo, desejo ou dor – estimulando de maneira direta o centro nervoso, sem passar por nenhum dos cinco sentidos. Por que mencionamos Kant aqui? É conhecida a teoria do esquematismo: para que algo seja real deve entrar em certas categorias. Porém, não estamos agora diante de um tipo de dor que é abstrata e não esquematizada, e não uma dor de tal ou qual tipo, mas uma dor imediata? Isso se assemelha um pouco – permitam-me essa dose de ironia – ao primeiro dinheiro esloveno dos anos 1990-1991, logo da independência. Eu amava esse dinheiro, e de modo algum por orgulho, de que teríamos a nossa própria moeda, mas porque a gente não se dava conta de que algo cheirava mal nele. Logo que o dinheiro iugoslavo foi abolido, durante dois anos circulou dinheiro com unidades de cinco, dez etc., porém ninguém percebeu que faltava um nome: só se tinha quinhentos, quinhentos o que? Nada mais. Não eram dólares, nem xelins… Kant abriu esse campo para nós. E, nesse sentido, Lacan também tem razão frente ao que sustenta o pós-modernismo: a ciência não é somente um jogo idiomático, mas se ocupa do real não esquematizado.

A.B.: O problema do compromisso filosófico reside, em minha opinião, no que é entendido principalmente como compromisso crítico. A filosofia e a crítica são tomadas como se fossem o mesmo, com a consequência de que o compromisso filosófico se converte no veredito sobre o mal, sobre o sofrimento e sobre o que está permitido e o que não está. A tarefa da filosofia seria, pois, em primeira instância, negativa: duvidar, ter espírito crítico etc. Acredito que seja preciso reverter essa ideia, porque na realidade a essência da intervenção filosófica é a afirmação. Por que a afirmação? Se vocês se imiscuem em uma situação paradoxal, ou em uma relação que não é uma relação, ou em um vínculo que não é um vínculo, então é preciso introduzir um novo marco de pensamento e dizer sim à possibilidade de se pensar essa situação paradoxal – naturalmente, sob a condição de deixar cair alguns parâmetros, embora seja evidente que ao fazê-lo, sejam introduzidos novos parâmetros. A única prova disso é, por último, que vocês proponham uma nova forma de pensar o paradoxo. Por isso, o elemento determinante da intervenção filosófica é a afirmação, em que coincido com Deleuze. Quando ele diz que a filosofia é essencialmente a criação de ideias, põe, com razão, em primeiro plano essa dimensão criadora e afirmativa da filosofia, e desconfia, com razão, de toda redução crítica ou negadora dela. Naturalmente, estou de acordo contigo quando diz que o “inumano” não deveria ser entendido como negação, apesar de lamentar que com isso pareça que estamos sempre de acordo; porém assim se demonstra que exercemos a afirmação, e não a negação. Então, deveríamos entender o “inumano” como um elemento conceitual afirmativo em cujo interior pode se pensar a deslocação do humano. E essa deslocação do humano pressupõe reconhecer que o originário é o vínculo entre o humano e o inumano, e não a persistência do humano.

Dou-lhes um exemplo de caráter ideológico. Nos anos setenta observamos na França a aparição do que se denominou a “Nova Filosofia”. O verdadeiro fundador da Nova Filosofia na França é André Glucksmann, que pouco tempo antes havia sido um militante maoísta – piruetas da história. A tese fundamental de Glucksmann, que se mantém até hoje – melhor dizendo, que se manteve até que ele começou a apoiar a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque –, afirma que é impossível que todos estejam de acordo com um ponto de vista positivo do bem: só é possível estar de acordo a respeito de uma crítica do mal. Esta tese é o eixo de seu pensamento. A partir dessa postura que nega, se entende a intervenção filosófica de um modo muito particular: o filósofo é um tipo de médico; diagnostica o mal, o sofrimento, e ao final prescreve os medicamentos que devem nos levar de volta à normalidade. Por exemplo, dado que Saddam Hussein é um terrível tirano, deve-se tomar enérgicas medidas terapêuticas contra ele. De fato as medidas foram tomadas, como vocês sabem, e em troca se conseguiu a morte de cem mil iraquianos. O exército norte-americano está matando o doente, mas só faz o que deve ser feito, e Glucksmann está satisfeito, visto que acredita sem restrições na natureza crítica da intervenção filosófica.

Penso que é indispensável defender uma concepção da intervenção filosófica totalmente distinta. Não é casual que a ideia mais importante de Platão foi a de bem. Platão entendeu que o importante é sempre a afirmação inumana, que além disso manifesta uma escolha radical. Se esta noite não presenciam aqui uma verdadeira confrontação é porque Slavoj e eu estamos demasiadamente do mesmo lado no que tange a este ponto decisivo, como que para poder surgir uma grande contradição.

S.Ž.: Minha reação paranoica seria: e o que aconteceria se você estivesse nos enganando e só fingisse pensar como eu? Quanto mais você concorda comigo, mais em perigo você está. Paradoxalmente, compartilhamos com os pessimistas críticos pós-modernos o foco dado ao inumano. Na ideologia pós-moderna do inumano, ele é um excesso horrendo que necessariamente deve ser evitado. Esta ideologia pode incorporar, inclusive, certa faceta de Lacan. Existe esta mitologia do horrendo: não se deve chegar muito perto do fogo, deve-se manter certa distância simbólica; a representação do que vivemos, como em Edgar Allan Poe, é a de um mundo à beira do abismo e trata-se somente de manter a distância adequada; não atuar como se não houvesse um mal radical, mas somente tomar cuidado para não cair nele. Isso é, decerto, exatamente o contrário do que apregoamos como inumano: o inumano como espaço de redefinição.

Gostaria de me voltar aqui, brevemente, a Richard Rorty, a quem, como já disse, admiro por sua sincera radicalidade. O problemático é que para ele a verdade última consiste na verdade do sofrimento de qualquer um: nós todos deveríamos ter a opção de expressar nossa experiência específica de sofrimento. Isso nos leva, creio eu, a assumir um falso modo de incomensurabilidade. Na concepção de Rorty, subjaz uma referência ao particularismo, cuja fatalidade você já criticou em sua Ética. É a versão do politicamente correto [political correctness]: somente uma mãe solteira negra lésbica sabe do sofrimento de uma mãe solteira negra lésbica etc. Deleuze já havia protestado fortemente contra isso, porque afirmava que esse tipo de referência a uma experiência particular termina sempre – ainda que durante um breve lapso de tempo pareça emancipatória – em uma posição reacionária. A ideia de Rorty acerca da narrativa do sofrimento exige, consequentemente, uma ética que deixe em aberto um espaço no qual todos possam contar a sua história. Desse modo, desaparece todo esforço sério pela verdade. Que mal! O modelo da negatividade moral seria unicamente violência moral, como quando imponho meus conceitos aos outros. Essa ideia é catastrófica. Digo isso apesar de Rorty me parecer bastante simpático em seu posicionamento político e de um modo geral ser mais progressista que muitos dos mais empedernidos desconstrutivistas norte-americanos. E devo acrescentar que talvez essa ideia seja hoje em dia a verdadeira catástrofe moral, porque evita o que você chama de uma “escolha clara e radical”.

Uma pequena digressão: para confirmar o que você disse sobre a posição que nega, devo me voltar de novo à Escola de Frankfurt. Nela podemos ver de onde vem o erro dessa posição. O que me choca em especial de Horkheimer – para mim, Horkheimer é o verdadeiro criminoso, muito mais que Adorno – é a inconsistência evidente de duas posições. Por um lado, ele representa o ponto de vista tipicamente pessimista da dialética do esclarecimento: toda a história ocidental culmina no verwaltete Welt [mundo administrado], o mundo do homem completamente regulado e unidimensional; na sociedade tecnológica que não deixa espaço para crítica etc. Tudo está manipulado – uma visão catastrófica que se desdobra em sua última publicação, Crítica da Razão Instrumental. Contudo, sempre que o próprio Horkheimer se defrontou com uma decisão política concreta, se decidiu pela defesa dessa sociedade da catástrofe em forma de ultimato e votou contra toda alternativa. Nesse caso, foi verdadeiramente sincero. Não quis, por exemplo, participar em nenhuma manifestação contra [a Guerra] do Vietnã e, pelo contrário, disse: “Sempre que os soldados norte-americanos intervêm, levam a liberdade. Estou convencido disso.”. Adorno, que se posicionou a respeito como um típico oportunista, tampouco quis participar dos eventos contra [a Guerra] do Vietnã, porém para ele foi difícil admitir; preferiu dar desculpas. Uma vez disse aos manifestantes que adoraria ir às manifestações, porém estava muito velho e gordo e, dessa maneira, as pessoas ririam dele ao vê-lo – justamente Adorno.

Quero chamar a atenção sobre esse paradoxo: se traça um quadro catastrófico e sombrio da sociedade e, ao mesmo tempo, toda alternativa parece muito pior. Em diálogo com a revista Der Spiegel publicado pouco depois de sua morte, Horkheimer fala extensamente sobre a sociedade administrada e afirma que nós, a sociedade ocidental desenvolvida, somos, apesar de tudo, uma ilha de liberdade e não podemos mais que protegê-la da barbárie proveniente de todas as partes… Disso se depreende, creio eu, a triste lição filosófica de que uma condenação aparentemente radical do mal pode assumir perfeitamente a função de bloquear todo tipo de alternativa. Esse é o paradoxo do pensamento que nega, que você mencionou antes.

A.B.: Só gostaria de dizer que há outra forma de falar desse paradoxo. Hoje se pode falar por toda parte, na literatura política, de uma crítica radical da ordem econômica e de uma adesão não menos radical à ordem política. Isso acontece com muita frequência. Muitas pessoas decididamente anticapitalistas dizem que o capitalismo é horrível, que é o pesadelo econômico etc., porém essas mesmas pessoas são grandes defensoras da democracia tal como existe em nossas sociedades. Trata-se, na verdade, do mesmo paradoxo que você mostrou. Desenvolve-se um tipo de crítica objetiva radical da forma econômica, mas por outro lado se apoia fortemente a democracia representativa. Entretanto, é preciso determinar – e trata-se de uma determinação objetiva – que essa forma política é a adequada para o sistema econômico que se critica de maneira tão radical. Recordo-me de uma citação de Rorty que me surpreendeu muito, uma citação muito significativa que diz: “A democracia é mais importante que a filosofia”. Uma citação aparentemente banal, mas cujo conteúdo propagandístico é surpreendente. Pode um filósofo dizer que uma estrutura política é mais importante que sua própria atividade? Creio que essa rara citação implica, na realidade, um conteúdo repressivo. Quer proibir a filosofia de formular uma pergunta acerca do núcleo do que se denomina “democracia”. Para mim, se trata de inverter a crítica tradicional: o decisivo não é agora a crítica do capitalismo, sobre a qual quase todo o mundo está de acordo em vista da terrível injustiça material, dos trinta milhões de mortos pela AIDS na África porque não recebem medicamentos, das horríveis desigualdades neste planeta etc. É possível declarar o capitalismo o responsável por tudo isso e aspirar a um capitalismo melhor, mais dócil, o que não fará avançar um só centímetro, porque na realidade se trata de algo muito distinto da crítica do capitalismo que se nega verbalmente. Trata-se de fazer uma proposta afirmativa de democracia, uma proposta que é muito mais que uma mera adesão a forma parlamentar da política. O paradoxo de que você fala tenta ocultar esse fato, tenta impedir que vejamos que o imperativo filosófico que realmente arrisca algo, que verdadeiramente levanta problemas ao pensamento, não é a crítica do sistema econômico capitalista, mas a crítica da democracia tal como a conhecemos. Este é o verdadeiro problema, muito mais difícil do que estar de acordo com todo o mundo de que o capitalismo é injusto.

S.Ž.: Creio eu que agora estamos tocando no tema realmente espinhoso – Meu Deus, isso está ficando um pouco entediante – de nossa coincidência: espinhoso, porque nesse caso paguei mais caro a coincidência. Sabe quanto me custou este livro sobre Lênin? Com ele, eu perdi dois terços dos meus amigos. Pode-se mencionar Marx com tranquilidade, O Capital, e dizer: que descrição genial da dinâmica capitalista, do “caráter fetichista da mercadoria”, da “alienação”! Mas mencionar Lênin é outra história. É incrível como todos me disseram depois que foi uma provocação barata. No entanto, quando organizei um colóquio em Essen, o Serviço Federal de Informações – como descobri mais tarde – se apresentou a minha secretária perguntando o que fazíamos ali. Ao que tudo indica, não se tolera muito. Esse é o paradoxo da situação atual: de acordo com a ideologia oficial, tudo é permitido, não há censura e tudo se desenvolve de forma impecável, mas isso não deveria nos enganar. Gostaria de lhes dar um exemplo, um exemplo louco, embora verdadeiro, característico de nosso tempo. Segundo ouvi dizer, em algumas comunas radicais dos Estados Unidos – emprego aqui a palavra “radical” de maneira irônica, no sentido do politicamente correto, que na realidade é pseudorradical – debate-se com total seriedade esta questão: onde estão os direitos dos necrófilos? Por que a eles é proibido de maneira tão drástica realizar jogos sexuais com mortos? A proposta é, portanto, a seguinte: muitos de nós damos o consentimento para que em caso de morte repentina nossos órgãos sejam postos à disposição da medicina. Por que não dou o consentimento, então, para que meu corpo, se morto repentinamente, seja colocado a disposição dos necrófilos para que façam seus jogos sexuais com ele? Isso soa agora extremamente radical, porém não é mais que um exemplo típico a respeito do que sublinhou Kierkegaard, creio eu, com razão: o único próximo verdadeiro é o próximo morto, ao menos em certa versão ideológica do amor ao próximo. Isso é o que de fato pensamos quando tratamos ao próximo de maneira politicamente correta. Seria melhor um próximo morto. Penso que é a metáfora mais adequada para o politicamente correto. Por quê? Perguntamo-nos: o que significa, na realidade, essa forma de tolerância quando é praticada em nossas sociedades ocidentais? Significa exatamente o contrário do que supomos. Tolerância significa nenhuma inconveniência. “Inconveniência” é uma palavra chave. Com ela diz-se fundamentalmente: “Esconda seu desejo, não se aproxime demais”. Significa, tal como experimentei nos Estados Unidos: “Se você olha para alguém por muito tempo, a uma mulher ou quem quer que seja, já é uma violação visual, se você diz algo sujo, isso já é uma violação verbal”. O que nos mostra que nesse contexto a tolerância é, precisamente, uma forma de intolerância: intolerância a respeito da proximidade do outro.

Não obstante, gostaria de me voltar mais uma vez ao tema de que me ocupo realmente. Como vimos, parece que todos os excessos são permitidos; mas tratemos de tocar no fetiche da democracia e ver o que acontece. E concordo contigo: deveríamos tentar tocar nisso hoje, pelo menos – para ser breve –, por três razões. Primeiro, devemos nos perguntar: o que significa hoje, na realidade, a democracia? Como funciona? O que de modo algum se pode deixar de considerar não é que ela surge do povo e existe para o povo, mas que aceitamos determinadas regras as quais obedecemos – para além de qual seja o resultado disso. Para mim, a vitória eleitoral de Bush no ano de 2000, se é que existiu, representou o auge da democracia. Por quê? Porque nenhum democrata pensou em não reconhecer o resultado eleitoral e sair às ruas, apesar de todos saberem que na Flórida se havia cometido fraude. Em todo o momento esteve claro que, apesar das manipulações, há regras as quais devemos necessariamente nos ater. E por isso a democracia significa hoje, em primeiro lugar, inclusive no caso da mais flagrante injustiça, que “é preferível uma injustiça à desordem”, como se supõe ter afirmado Goethe.

O que eu disse aqui foi o primeiro significado concreto da democracia e a primeira razão para atacá-la. Veria uma segunda razão no fato de que é inerente à democracia um oportunismo, um oportunismo no sentido de fuga ao ato. Em relação a isso, eu gostaria de citar com todo respeito o teórico alemão da sociedade de risco, Ulrich Beck, que dá a entender que os riscos que enfrentamos hoje são riscos radicais. Não se trata de quebrar a influência das grandes empresas responsáveis pela contaminação ambiental e incluir os especialistas para chegar à decisão correta: trata-se de fazer uma escolha. A todo o momento nos defrontamos com escolhas em que devemos decidir sem ter fundamentos, mas os representantes democráticos falam, de um modo geral, somente do fetiche da democracia. Uma via para evitar o risco da decisão é esconder-se nas costas dos eleitores: “Não é a minha decisão, mesmo que ela seja legítima; estamos todos no mesmo barco…”.

Nosso segundo ponto de crítica concerne, então, ao fato de que a democracia, como processo de decisão, é uma via para se esconder das decisões. Trata-se mais ou menos do seguinte: “Não sou eu quem realmente decide, eu só proponho. São vocês, o povo, os que tomam a decisão”. A esse respeito, seria preferível seguir Lacan, que disse que também no ato político é preciso assumir os riscos.

No que se refere a terceira razão, sabe-se que Marx escreveu, no Manifesto Comunista, que o comunismo é censurado por abolir a propriedade privada, ainda que o próprio capitalismo já o tenha feito. Creio que algo semelhante acontece hoje com a democracia. Existe uma série de claros indícios a respeito, como a popularidade renovada de Ralf Dahrendorf ou Leo Strauss. A mensagem corrente é: democracia? Sim, mas somente para aqueles que têm maturidade para ela. Todos nós sabemos em que beco sem saída se encontra os Estados Unidos no Iraque. Se a democracia é introduzida – e com democracia não me refiro a uma autêntica forma de democracia, mas a uma de nossas bonitas e corruptas democracias multipartidárias –, isso significaria provavelmente a vitória eleitoral dos xiitas. E considere-se todo “repensar” atual, é uma palavra chave: alguns filósofos norte-americanos (Alian Dershowitz, por exemplo) opinam que é preciso repensar os direitos humanos e modificá-los, aceitando que em determinados casos admitem-se também torturas. Não se trata aqui somente da pergunta sobre democracia sim ou não: é imprescindível ver o que envolve realmente a democracia. Se houver um significado simbólico – eu odeio isso – de 11 de setembro, então se deve buscá-lo, em minha opinião, na relação com o ano de 1989: 1989 não representou para mim o fim das utopias, como geralmente se afirma; não representou o fim do comunismo, mas o desencadeamento da grande utopia do capitalismo liberal, marcado pelo “fim da história” de Francis Fukuyama. E o 11 de setembro é a resposta a isso; se por acaso significa alguma coisa, é que hoje essa utopia está morta. Os norte-americanos sabem disso: basta observar a política estadunidense, que se transformou totalmente. Não se pode mais seguir avançando em sua fraseologia sobre a democracia. Querem combinar seu mundo, seu poder de intervir militarmente em qualquer lugar do mundo, com um novo isolamento, novos muros etc. E nesse processo a democracia se redefine de maneira tão radical que só nos sobra seu nome. Algo semelhante acontece com a economia, quer dizer, com a organização do comércio mundial e o Fundo Monetário Internacional. Nesse ponto, concordo em partes com um livro que, em outro sentido, rechaço profundamente: Império, de Negri e Hardt. Gente como Lafontaine na Alemanha se iludia quando acreditava que era possível democratizar as decisões que se tomam nesses níveis da economia. Como o sistema bancário deve ser democratizado? É simplesmente impossível por razões estruturais. Por acaso quatro bilhões e meio de pessoas deveriam eleger o conselho administrativo do Fundo Monetário Internacional? Deveríamos deduzir o seguinte: o crescimento econômico e os processos capitalistas globais excluem estruturalmente a democracia – inclusive na forma que o próprio capitalismo a prescreve.

Tudo isso é o que devemos ter em consideração se temos que decidir em favor ou contra a democracia. Neste ponto, tendo sempre a citar Lukács, que em História e Consciência de Classe disse que se trata de uma questão de reflexão tática. Às vezes, são produzidos acontecimentos importantes pelo ponto de vista da democracia; por exemplo, quando se registra um resultado eleitoral totalmente inesperado. Para mim é um momento belo, quase sublime, aquele em que nós, os de esquerda, apoiamos uma boa causa, porém secretamente acreditamos que as pessoas estão demasiadamente manipuladas, e apesar disso acontece um milagre e as coisas saem bem. Porém, meu problema é outro: estou disposto a defender minhas opiniões democraticamente, mas não a deixar que os outros decidam democraticamente quais são as minhas opiniões – nisso conservo minha arrogância filosófica.

Pergunta do Público: Uma pergunta para Badiou: se nos atemos a sua crítica da democracia, o que de interessante a política atual pode ainda ter? Com que interesse você acompanhou, por exemplo, as eleições presidenciais francesas?

Alain Badiou: O que me interessou das eleições presidenciais de 2002 na França não foi a decisão eleitoral, não foi a pergunta sobre se devia votar em Chirac ou Jospin, o que se deveria fazer no segundo turno eleitoral. Esse tipo de pergunta funciona conforme o mecanismo da opinião. O que me interessou nessa eleição foi o extraordinário movimento posterior ao primeiro turno, quando [Jean-Marie] Le Pen ficou em uma posição melhor que Jospin. A situação filosófica não foi a situação eleitoral mesma, mas o debate extremamente intenso e generalizado, com as manifestações de centenas de milhares de pessoas que sucederam às eleições. O interessante disso teve também para os filósofos a forma de um paradoxo. Uma situação eleitoral se transformou em outra completamente distinta, uma situação na qual houve manifestações, indignação, raiva e protestos em massa. Esse aspecto me interessou. Em geral, a filosofia supera o jornalismo somente quando se trata de situações que são totalmente distintas do que aparentam. Por isso disse “uma relação que não é uma relação”. Em minha opinião, a intervenção filosófica tem lugar sempre nesse paradoxo entre ser e aparência, entre relação e não-relação. A pergunta sobre qual bilhete deve-se colocar na urna é de outra ordem, porém posso lhes contar sobre o meu caso pessoal: deixei de votar em junho de 1968. Sou um não-votante veterano…

Pergunta do público: Uma tentativa de semear um pouco de discórdia: em seu livro O sujeito incômodo, Žižek tomou alguns conceitos de Badiou e os utilizou em sua própria teoria. Você, Badiou, tem a impressão de que isso foi feito de maneira adequada, ou Žižek o entendeu mal, assim como Heidegger entendia todo mundo mal?

Alain Badiou: Slavoj Žižek acaba de dizer que Kant não entendeu Descartes, Hegel tampouco a Kant, e Heidegger a ninguém. Portanto, se agora somos Kant e Descartes, então nenhum entendeu ao outro. Por sorte, falamos aqui de compromissos e consequências da filosofia, e não da organização de suas ideias. E creio que o fato de estarmos de acordo se deve, em grande medida, a não termos começado com a construção filosófica mesma. Porque, no que tange à construção filosófica, sem dúvida há grandes diferenças de opinião entre nós, porém as deixamos para outra discussão. Em primeiro lugar, considero que temos diferenças a respeito do conceito de acontecimento e do conceito de real, e também à função do imaginário e da política, quando esta não é entendida como decisão, mas como processo. Acredito que valeria a pena discutir esses pontos, porém nesta noite abordamos outra questão, que é a seguinte: quais são as formas determinantes do compromisso filosófico? E é certo, como sabemos há tempos, que estamos do mesmo lado no que se refere a essa importante pergunta. Se a expressão não estiver ligada a um passado sórdido, eu diria: estamos aqui entre correligionários.

Slavoj Žižek: Eu gostaria de acrescentar algo. É certo que dialogo continuamente com Badiou: em todos os meus livros, desde O sujeito incômodo, volto aos seus trabalhos, cada novo trabalho meu se assenta em um anterior dele. Penso, por exemplo, em seu livro O século, que lamentavelmente não foi publicado ainda, apesar de o manuscrito estar pronto há três anos – um crime contra a humanidade, se pensarmos na importância desse livro. Nele há uma diferenciação entre a lógica, a purificação e a subtração que, em minha opinião, representa um feito importante. Por isso que em meu último livro, que será publicado em dois ou três meses pela editora Verso (e com isso eu não quero fazer propaganda), eu dei um passo radical que me distancia de minha posição habitual, um passo que me foi muito doloroso. Até agora, eu me atinha à representação de que a experiência autêntica por antonomásia, para dizer de maneira simples, era o que Lacan definiu uma vez como ir ao final do processo analítico; e convencia a mim mesmo de que esse processo era político, que inclusive toda atividade política estava em relação com ele. Hoje me libertei disso, já não acredito que o cerne da psicanálise seja, por assim dizer, a autêntica forma do compromisso político. Por outro lado, dei outro passo muito arriscado, que provavelmente voltará a ter um custo no que se refere aos meus vínculos pessoais. Ataquei pública e brutalmente Jacques-Alain Miller. Creio que suas declarações políticas mais recentes são escandalosas. Em seu livro, O sobrinho de Lacan, se posiciona contra o dogmatismo – com trivialidades conhecidas: é preciso ser flexivo, subversivo – e faz sua uma contraposição particularmente fatal que foi introduzida por Julia Kristeva, decerto em outro sentido: a contraposição entre revolta e subversão, por um lado, e revolução, por outro. Segundo Miller, a revolta é boa, produz energia criativa, dinamiza; a revolução, ao contrário, é má, visto que introduz uma nova ordem. É incrível: de certa forma, uma vulgaridade liberal absoluta. Com Badiou, me sinto, pelo contrário – tal como disse Ribbentrop a Molotov em sua viagem à Moscou, em 1939 – “unter Parteigenossen” [“entre correligionários”].

Notas

[1] NT.: Trata-se de um debate com os dois filósofos (com ares de conversa entre camaradas, apesar da boa dose de ironia), realizado em 2004, em Viena.

[2] Cf. Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archaologie der Humanwissenschaften, Francfort del Meno, 1971, pág. 462. [N. T.: Michel Foucault, As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas, São Paulo: Martins Fontes, 2000.].

[3] Cf. Karl Marx. Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, en MEW, vol. 7, Berlín (Este), 1960, págs. 9-107. [N. T.: Karl Marx, As lutas de classes na França, São Paulo: Boitempo, 2012.]. O “Partido da Ordem” apoiava publicamente a República, porém acreditava secretamente na Restauração.

[4] Cf. Immanuel Kant, Werk, vol. 3, pág. 113. [N. T.: Immanuel Kant, Crítica da razão pura, Petrópolis: Vozes, 2012.].

[5] Cf. André Glucksmann, Les Maítres Penseurs, París, 1977. [N. T.: André Glucksmann, Os mestres pensadores, Lisboa: Don Quixote, 1978.]

[6]T.: Cf. Alain Badiou, Ética: um ensaio sobre a consciência do mal. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.

[7] T.: Cf. Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialética do esclarecimento, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

[8] T.: não há versão em língua portuguesa.

[9] Trata-se de uma paráfrase exagerada de Zizek. Cf., a respeito, Stefan Müller-Doohm, Adorno. Eine Biographie, Francfort del Meno, 2003, pág. 684. [N. T.: não há versão em língua portuguesa.].

[10] Cf. Max Horkheimer, Es geht um die Moral der Deutschen, en Gesammelte Schriften, vol. 7, Francfort del Meno, 1985, págs. 480 e s. [N. T.: não há versão em língua portuguesa.].

[11] Cf. Slavoj Žižek, Die Revolution steht bevor. Dreizhen Versuche nach Lenin, Francfort del Meno, 2002. [N. T.: não há versão em língua portuguesa.].

[12] T.: Cf. Karl Marx, O Capital – Livro I (2ª ed.), São Paulo: Boitempo, 2019.

[13] T.: Cf. Ulrich Beck, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, São Paulo: Editora 34, 2010.

[14] “Horroriza os senhores o fato de querermos abolir a propriedade privada. A verdade, porém, é que ela já foi abolida para nove décimos dos membros da sociedade dos senhores; e é ao fato de não existir para nove décimos dessa sociedade que ela deve sua existência. Os senhores nos acusam, pois, de querer abolir uma propriedade que tem por pressuposto necessário a imensa maioria da sociedade não dispor de propriedade nenhuma.” (Karl Marx, MEW, Vol. 4, pág. 477) [N. T.: Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista, São Paulo: Companhia das Letras, 2012, págs. 43-44.]. No que se refere à relação entre propriedade privada e comunismo, cf. também Karl Marx, Ökonomish-philophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, en MEW, vol. 40, págs. 530-46. [N. T.: Karl Marx, Manuscritos econômico-filosóficos, São Paulo: Boitempo, 2010.]

[15]T.: Cf. Francis Fukuyama, O fim da História e o último homem, Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

[16]T.: Cf. Michael Hardt e Antonio Negri, Império, Rio de Janeiro: Record, 2001.

[17] T.: Cf. Georg Lukács, História e consciência de classe, São Paulo: Martins Fontes, 2003.

[18] T.: Cf. Slavoj Žižek, O sujeito incômodo: o centro ausente da ontologia política, Boitempo: São Paulo, 2016.

[19] T.: A humanidade pode regozijar-se de a esta altura o livro já ter sido publicado, inclusive em língua portuguesa. Cf. Alain Badiou, O século, Aparecida: Ideias & Letras, 2007.

[20] T.: Cf. Jacques-Alain Miller, O sobrinho de Lacan, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.